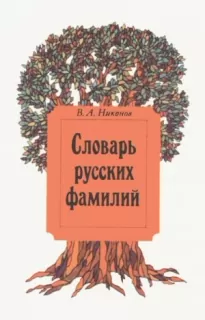

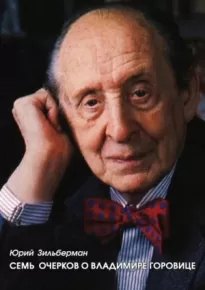

Семь очерков о Владимире Горовице

- Автор: Юрий Зильберман

- Жанр: Биографии и Мемуары / Самиздат, сетевая литература / Музыкальная литература: прочее

- Дата выхода: 2023

Читать книгу "Семь очерков о Владимире Горовице"

илл.41 Владимир Вячеславович Пухальский. Фото из личного архива Ю. З.

илл.42 Сергей Владимирович Тарновский. Фото из личного архива Ю. З.

илл.43 Феликс Михайлович Блуменфельд. Фото из личного архива Ю. З.

Прежде всего, следует констатировать безусловную принадлежность Горовица к романтическому направлению в фортепианном искусстве. Склонность к романтическому репертуару (в особенности, начиная с самого юного возраста, — к творчеству Ф. Шопена) и формирующийся в этой среде уже в ранние годы романтический стиль пианизма Горовица, безусловно, были сообщены ему уже киевскими учителями — В. Пухальским, С. Тарновским и Ф. Блуменфельдом[165] (примечательно, что выдающийся пианист А. Браиловский — ученик В. Пухальского — был известен как один из лучших интерпретаторов Шопена). Этот тезис вполне подтверждается в фундаментальном исследовании Д. Рабиновича: «Горовиц, вне всяких сомнений, романтик. Мало того, возможно, он — последний великий представитель романтического виртуозного пианизма» [36, с. 223]. Не случайно один из лучших документальных фильмов последних десятилетий, посвященных Горовицу, назван «Последний романтик»[166]. Следует уточнить: В. Горовиц принадлежал скорее к «рубинштейновской», чем к «листовской» линии романтического пианизма. Генезис этого вектора развития Горовица-пианиста следует искать в том числе и в творческих приоритетах его учителей; в особенности — Ф. Блуменфельда, как наиболее последовательного продолжателя пианистической традиции А. Г. Рубинштейна. Д. Рабинович писал о Горовице, что «романтик он не листовского „корня“, а рубинштейновского» [36, с. 223]. Да и сам Горовиц прекрасно это осознавал, сообщая интервьюеру: «Однажды один критик в Америке сказал, что моя игра и мой стиль — в традициях Антона Рубинштейна. Я думаю, он был прав» [49, р. 34][167]. В этой связи Горовица нередко — и целиком справедливо — ставят в один ряд с С. В. Рахманиновым [37, с. 139]. Вообще же романтизм Горовица нередко проявляет себя как романтизм русской фортепианной школы. В этой связи сошлемся на вывод, который делает Д. Рабинович, анализируя исполнительский стиль Рахманинова: «Преемственность от Рахманинова определяется у Горовица в первую очередь общим сплетением в его игре колоссальности масштаба с глубоко личной, моментами почти интимной, до конца искренней лиричностью, душевной взволнованностью, а если вернуться к прекрасному асафьевскому образу, с „пафосом встревоженного сердца“. Конечно, и воля у Горовица своя, вовсе не та, что у Рахманинова, и ритмическая пульсация не столь напряженна и упруга, и звук в кантилене мягче, теплее. Рахманинов в своих прочтениях намного субъективнее, личность его — властительнее, самоутверждение — непреклоннее. И, тем не менее, в основе музыкального ощущения, музыкального переживания каждого из них и их обоих лежат те же давнишние специфические особенности русского пианизма (курсив мой. — Ю. З.), …которые в предшествующую эпоху нашли концентрированное выражение в исполнительстве Рубинштейна» [37, с. 278–279]. В только что приведенном высказывании — особенно в словах о «колоссальностимасштаба» — содержится и указание на другую фундаментальную черту пианизма Горовица. Речь идет о масштабности, оркестральности его мышления на инструменте. Даже небольшие реплики знатоков его исполнительской манеры не дают забыть об этом качестве: «Горовиц был мастером игры в больших залах»; «механизм его рояля был громадный» [47, р. 285–286]. Такое «партитурное» видение и слышание текста произрастает из его романтических устремлений и выработано под прямым влиянием киевских педагогов — в особенности, последовательного продолжателя дела А. Рубинштейна, Ф. Блуменфельда (что не удивительно, так как оба были выдающимися дирижерами). И это свойство также роднит горовицевский пианизм с рахманиновским[168]. Д. Рабинович, в частности, отмечал: «Сфера прямых и опосредованных воздействий Рахманинова простирается сегодня от Клайберна — с наибольшей очевидностью — до Горовица (скажем, в его по-рахманиновски грандиозной, скульптурно-рельефной, остро индивидуализированной передаче „Картинок с выставки“ Мусоргского)…» [37, с. 75]. Что касается Блуменфельда, то известно, что ему было присуще «оркестрально-партитурное слышание фортепанной фактуры» [27, с. 170], и сам он говорил в связи с этим: «Не думайте, что только плохие пианисты играют так, что все элементы музыкальной ткани у них слипаются и образуют безликую, бескрасочную и аморфную звуковую массу. И у скверных дирижеров, которые не слышат отдельных голосов, красок, динамики и равнодушно „отмахивают“ такты, оркестранты играют „скучным звуком“, и изложенное в партитуре произведение превращается в бесформенное серое пятно» [3, с. 90]. Между прочим, не является ли всем заметное пристрастие Горовица к фортепианным транскрипциям оркестровой музыки (равно как и оперной, естественно, сопровождаемой оркестром) следствием «партитурной» манеры игры, сложившейся еще в юности? (См. «Кармен» Бизе — Горовица, либо его редакцию «Картинок с выставки» Мусоргского, выполненную, по собственным словам, под непосредственным влиянием оркестровой транскрипции Равеля).

Как романтические черты пианизма Горовица, следует рассматривать и органически присущие его игре темпераментность и страстность[169], даже «демонизм» его интерпретаций[170]. Яков Зак описывает эти качества музыкального мышления и стиля Горовица в восторженных тонах: «Я не побоялся бы сравнить его с гипнотизером. А темперамент, экспрессия, экстатическая увлеченность исполняемым… От его кульминаций било током высочайшего напряжения; его динамические нагнетания, accelerando, доводили публику, случалось, чуть ли не до исступления… Бывало, кое в чем с ним не соглашались. Но — лишь после того, как он вставал из-за рояля. Когда он кончал играть» [12, с. 93][171].

С отмеченными выше чертами стиля Горовица непосредственно связано такое важное и всегда заметное свойство его интерпретаций, как вокальность, стремление к пению на инструменте, в первую очередь сформированное в классах В. В. Пухальского и С. В. Тарновского. Однако генетически это могло быть связано и с хорошо известным увлечением юного пианиста оперным пением и оперой вообще. Судя по воспоминаниям Горовица, еще с детства он стремился перенести свои оперные впечатления на фортепиано: «Я интересовался Баттистини и Карузо, и с тех пор я пытался изображать певцов на фортепиано… И сейчас для меня самой главной вещью при игре остается окраска и певучесть… Если у вас нет оттенков, то у вас нет ничего. Как я узнал позже, Антон Рубинштейн учил своих учеников тому же: „Попытайтесь передать звук человеческого голоса“, — не переставал повторять он» [50, р. 43]. Интересно, что Пухальский учил Горовица тому же, даже преодолевая некоторые анатомические особенности его игрового аппарата. Г. Пласкин отмечает по этому поводу: «Он (Пухальский. — Ю. З.) объяснял, что пианисты с толстыми, мясистыми пальцами, как у Антона Рубинштейна, обычно извлекают нежный, бархатный звук, тогда как те, у кого длинные, тонкие пальцы, такие, как у Листа, создают лирический, слегка металлический звук… Володя, судя по всему, попадал во вторую категорию, и его уроки проводились с учетом этого обстоятельства. Пухальский объяснял Володе, что ему при игре предпочтительней полностью погружать клавишу клавиатуры, а не играть по верхушкам. Однако на всем протяжении обучения Володи главной целью Пухальского было научить его извлекать красивый певучий звук, создавать напевные мелодии, которые бы четко и рельефно выделялись на фоне басов, а также создавать тембры, приближающиеся по своей окраске к человеческому голосу» [49, р. 27].

И, наконец, нельзя забывать о том, что Горовиц владел даром совершенно уникального прикосновения к инструменту, из чего, в свою очередь, проистекали тембровое богатство и особая утонченность, разнообразие приемов звукоизвлечения. В этом случае следует отметить особое влияние педагогических установок С. Тарновского и В. Пухальского. Известный пианист В. Фельцман делился впечатлениями от игры Горовица в 1986 г.: «Мне потребовалось пол минуты, чтобы привыкнуть. Звучание было очень, очень мягким, очень тихим, очень красивым. Я могу сказать, что я никогда не слышал в этом зале, где выступало много известных артистов, такого звучания. Хрупкое, парящее, очень печальное. Это было неописуемо. Некоторые из нас, музыкантов, имеют хорошую технику, некоторые очень музыкальны, но очень немногие обладают магическим прикосновением, когда звук парит. А он обладал, как, возможно, никто другой. Даже физически ощущалась сверхъестественная красота, когда он играл прелюдию соль-диез минор Рахманинова. В последней части, где мелодия ведется левой рукой, он взял ре-диез, и звук парил приблизительно пол часа. Это было настоящее чудо» [Цит. по: 50, р. 28]). Об особой манере горовицевского звукоизвлечения говорит и Ф. Мор, главный настройщик фирмы Steinway, работавший с пианистом 25 лет: «Я считаю, что гений Горовица заключался в его общении с клавиатурой. Когда он прикасался к клавишам, инструмент звучал со свойственным только ему тембром» [29, с. 31]. Чуткость к тембральной окраске звука всегда восхищала слушателей Горовица; в частности, на это качество обращал внимание выдающийся американский пианист Р. Серкин [49, р. 70–71].

Вообще же большую определенность в вопросе об особенностях фортепианного стиля Горовица в рамках романтического пианизма приносит сравнение его как исполнителя с Артуром Рубинштейном. В. Горовиц и Артур Рубинштейн были двумя колоссами пианизма ХХ столетия. Двумя великими романтиками. И при этом — двумя антиподами в жизни. Что вполне подтверждает приведенное ниже сравнение, принадлежащее Дэвиду Дюбалю, хорошо знакомому с обоими:

Рубинштейн был полным жизни экстравертом, как и его игра. Ему было комфортно в мире, а горовицу мир казался опасным и неприветливым. Рубинштейн, с неиссякаемой жизнеспособностью, шел по жизни, раздавая радость и наслаждение, — его приветствовали, ему аплодировали. Горовиц же сидел дома и страдал от смен настроения из-за малейших пустяков. Рубинштейн, который жил «мгновением», ставил Горовица в тупик, ведь вся его жизнь была посвящена фортепиано — он был, как бы привязан к своему инструменту. Во внешнем мире без своего фортепиано Горовиц был бы в отчаянии. Рубинштейн-пианист, мыслил масштабно и никогда особенно не понимал одержимость Горовица нюансами исполнения. Рубинштейна раздражало, когда Горовиц подбегал к инструменту и кричал: «Послушай! Я сделал нечто новое в „Вариациях Кармен“!» …Рубинштейн глубоко завидовал техническому мастерству Горовица. Хотя у Рубинштейна была превосходная техника, но он не мог вынести, что Горовиц мог делать такие вещи на фортепиано, которые ни один пианист, возможно, во всей истории игры на фортепиано не был способен выполнить… Горовиц был способен наэлектризовать публику до предела, и забыть это было невозможно. Рубинштейн тоже мог поднять свою аудиторию до высокого пика возбуждения, но он слишком долго полагался на «губительную» беспечность, которая помогала ему не замечать упущений в его искусстве. Он был на вершине, пока не услышал Горовица, который был семнадцатью годами моложе. После этого Рубинштейн стал более дисциплинированным и стал больше упражняться [47, p. 160–161].