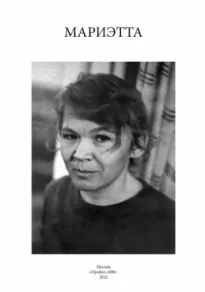

Мариэтта

- Автор: Анна Герасимова

- Жанр: Биографии и Мемуары

Читать книгу "Мариэтта"

«Если бы у меня выкинули кусок про “Собачье сердце”, это значит, я заявила бы на весь мир, что рукописи данной повести вообще нет. Для меня это было абсолютно невозможно. Поэтому мое положение было совершенно безвыходным. Я не знала, что делать, – если мне зарубит это главный цензор, то дальше абсолютно неизвестно, что делать. Я не могла печатать <такое> под своим именем. Вот это и называлось – предел умолчания. Вот это то, о чем нельзя умалчивать. Я могла умалчивать о некоторых аспектах биографии Булгакова, но я не могла умалчивать относительно того, что в архиве Булгакова хранилась запрещенная рукопись “Собачьего сердца”. И в архиве своем я прибегла к такому хитрому ходу: я писала про “Дьяволиаду” – повесть “Дьяволиада”, дальше повесть “Роковые яйца”, и следующий абзац я начала словами: “Что касается третьей повести Булгакова, где действует Филипп Филиппович…” и т. д. На что, значит, когда мы дошли до этого места, Солодин сказал мне: “Ну, тут вы, конечно, пишете о «Собачьем сердце», вы же знаете, что о ней не пишется в наших статьях. Ну, я вижу, вы прибегли к такому ходу, что вы не называете заглавие повести”. И дальше он сказал такую вещь: “Но ведь мы не можем нарушать волю автора, он же назвал повесть «Собачье сердце»”. И здесь, в точности, как у одного из героев Ильфа и Петрова, который взлетел и сам не понял, как взлетел на высокий утес и потом не мог с него выбраться, – видимо, в ситуации стресса происходит какое-то прочищение мозгов, или наоборот, – что-то с мозгами происходит необыкновенное. И я сказала ему такой текст: “Ну как сказать, Владимир Алексеевич, авторская воля, ведь повесть не была напечатана, значит, это один из вариантов названия, мы же не знаем, может, в процессе печатанья Булгаков дал бы какое-нибудь другое, так что не думаю, что мы нарушаем авторскую волю”, – сказала я, глядя на него честными правдивыми глазами. На что он, несколько опешив, сказал: “Ну да, действительно, резон есть в ваших утверждениях”».

В. Гудкова: «Мариэтту Омаровну я видела разной, но вот самое главное качество этой филологической исследовательницы, мне кажется, страстность, невероятная страстность и азартность натуры. Это такой человек-боец, который, чем сложней задача, тем больше мобилизуется и тем большего результата достигает. Я помню, что мы с ней познакомились, видимо, после 1977 года, когда вышел ее знаменитый теперь обзор архива Булгакова, который был выпущен Библиотекой Ленина. И его начали мгновенно ксерокопировать, потому что там был очень маленький тираж издания, а обзор был замечательный. По сути дела, это была такая первая монография о Булгакове в те годы. До всякой перестройки за десять лет».

«Я никогда не забуду один разговор, который у меня просто живет в сознании, видимо, будет жить теперь уже всегда, потому что прошло уже достаточное количество времени с тех пор. Дело заключается в том, что Булгаков в 1920 году хотел уйти в эмиграцию из Батуми. У него не получилось по чистой случайности, он свалился в тифу. И потом высказывал претензии жене, что она его не смогла вывезти больного. И вот тогда были споры булгаковедов: надо ли, чтоб этот факт был известен широкой общественности? Тогда речь шла о том, будут его публиковать или не будут, произведения были еще далеко не все известны, в частности, “Собачье сердце” было впервые опубликовано только в 87-м. И я помню, как я, исполненная тогда благих советских побуждений, будучи аспиранткой, иду с Мариэттой Омаровной рядом с Александровским садиком, там, где она работала в Библиотеке Ленина, и говорю: “Мариэтта Омаровна, а какой же смысл сейчас, если мы будем об этом говорить вслух, что он хотел эмигрировать”. И тут Мариэтта Омаровна отчеканила фразу, которую я очень хорошо запомнила. “Правда, – говорит она, – всегда имеет смысл”. Вот была такая фраза, которую можно интерпретировать так ли, этак ли. Но вот эта отчеканенная фраза “Правда всегда имеет смысл” – всегда со мной. И я в течение лет поняла, насколько это точно, и насколько это трудно – делать правду достоянием общественности».

«Именно Мариэтта Омаровна пробила дикими трудами, хитростями, обходными путями, женским обаянием, невероятной настойчивостью, чтоб не сказать более резкого слова, – Тыняновские чтения, которые начались в 1981 году. Это расцвет застоя».

«В 1982 году жизнь была глухая. Я не очень понимаю, могут ли себе представить молодые, которым в 82-м было, скажем, семь лет, – что это такое было, когда весь цвет филологии на грани диссидентства. Когда ты занимался своим конкретным предметом и казалось, что ты далек от каких-то политических сложностей и проблем, – ты обязательно натыкался на какой-нибудь факт, который ну совершенно никак не мог быть ни опубликован, ни напечатан, а ты не мог без этого факта, без его публикации двигаться дальше. Любой конкретный человек, он все равно рано или поздно приходил в столкновение с системой просто из-за своего профессионализма в узкой области, как это ни парадоксально звучит».

М. Чудакова: «Один из способов преодолевать цензуру (мы искали разные способы), среди прочего: Тыняновские чтения мы задумали на родине Тынянова еще и потому, что “от их всевидящего ока, от их всеслышащих ушей” подальше. Латвия, Резекне, это маленький город. Подальше. И издавать, я решила обязательно издавать сборник. Мне никто не верил, что они могут быть, что Тыняновские чтения могут издаваться в Латвии: – Вы что? на русские темы в Латвии издавать такой научный, высоконаучный сборник? Но я говорю: “Мы попробуем”».

«Я там ходила в Министерство просвещения латвийское, доказывала, что это методические рекомендации музею, к работе музея Тынянова в Резекне, а музей – это школьный музей. Это полкласса занимала комнатка с экспонатами тогда. Я сказала: “да, вот под грифом музея мы будем издавать это в качестве методических рекомендаций”. И да, это была попытка, во-первых, собрать людей для свободного научного разговора, что и было (вот этим летом будет 20-летие Тыняновских чтений). А, во-вторых, издавать сборники, чтобы там не было, – как и среди докладов, – не было никакой чепухи демагогической. Обычно разбавлялись конференции, вообще приглашения рассылались по институтам, кто приедет. Мы рассылали только персональные приглашения и, так сказать, по негласному уговору ни слова демагогии. Только дельные доклады».

«Дело было в том, чтобы рисковать, пробовать. Был, например, случай уже в Тыняновском сборнике, не с моей работой, – а я уговорила Лидию Яковлевну Гинзбург <опубликовать> ее эссе мемуарное, которое она писала только для самой себя и для очень узкого круга, она читала каждому индивидуально это. О 20-х–30-х годах замечательное свое повествование. Оно называлось тогда “Марина Цветаева и Пугачев”. И я была первая, кто, прослушав, сказал ей: “Лидия Яковлевна, а давайте попробуем. (Это был 84-й год.) Попробуем напечатать. Я попробую напечатать в Тыняновском сборнике”. Она своим неповторимым голосом сказала: “Ну что вы, Мариэтта Омаровна, это абсолютно невозможно”».

«На что я сказала: “Ну так ничто ж не мешает попробовать”. У меня было твердое ощущение, что пробовать надо, что цензуру пройдет. Мне стоило труда этого замечательного человека уговорить попробовать. Я сыграла роль цензора. Я сказала: “Единственная у меня к вам просьба: заглавие «Марина Цветаева и Пугачев» не пройдет. На него сразу обратят внимание. Нужно другое название”. Она сказала: “Мне очень важно это заглавие”. На что я сказала ей: “Лидия Яковлевна, – тоже меня осенило, – а вы сделайте так. Заглавие придумайте другое, а начните свое повествование такими словами: эти заметки должны были называться «Марина Цветаева и Пугачев»”. Она так и сделала».

«Это было напечатано в советское время. Еще смешная подробность: когда мой соредактор Юра Цивьян, известный киновед, это читал (я дала ему это прочитать: вот это мы сейчас помещаем в Тыняновский сборник, вы член редколлегии). Он остроумный очень человек, он прочитал и сказал: “Так, Мариэтта, только если печатать, то поскорее, дома это хранить нельзя”».

«Все удивлялись, американцы и европейцы, которые приезжали. Приезжали всякие. Побегает две недели в библиотеку, потом прибегает к нам с вытаращенными глазами, столкнувшись с условиями работы, когда надо рукой переписывать – никаких ксероксов, все надо рукой. Они говорят: “Я не понимаю, когда вы написала свою книгу?” В общем, действительно непонятно, когда мы работали, когда мы писали. Сейчас трудно себе представить, что не было ксерокса. Вся жизнь прошла на переписывание рукой. Другая часть жизни пошла на рабочий день, третья на заработки. Я долгие годы работала рецензентом самотека прозы “Нового мира”. Это было очень интересно, но это делалось для заработка. Потому что кооперативная квартира двухкомнатная, ее надо было оплачивать. Зарплаты не хватало. Рабочий день, потом только рабочая ночь и суббота, воскресенье на книги. Я не могу ответить на вопрос, когда это было все написано. Я никогда не могла этого понять».

«Презрение, ненависть к советской власти возникли в течение четырех часов. Когда я слушала, в тогда называвшейся коммунистической, а теперь снова богословской, аудитории в аудиторном корпусе Московского Университета доклад, который нам зачитывали, доклад Хрущева на ХХ съезде. Зачитывали так называемому партийно-комсомольскому активу, с удостоверением, со студенческим билетом каждый мог туда войти. 4 часа, кажется, он шел. И действительно можно сказать: вошла одним человеком – вышла другим. По всем обстоятельствам я вообще должна была бы дальше вступать в партию и т. д., у меня в семье было три коммуниста: мой отец и два старших брата. Один старше меня на 12 лет, другой на 10. Все трое – это, бесспорно, самые честные люди, которых я встречала в своей жизни. И, казалось, мой путь выбран, но этот доклад, он действительно произвел такую революцию у меня в душе, что <я поняла:> нет такой идеи, ради которой можно было бы загубить миллионы человеческих жизней».

«С этого момента начало катастрофически быстро утрачиваться какое-то мое положительное отношение к идее коммунизма и тем более к советской власти. Процесс этот шел с нарастанием в течение двух-трех лет. И закончился через несколько лет полностью. И я всегда говорила, и повторю и сегодня, что после ХХ съезда понять, что такое Ленин и что такое Октябрьский переворот, было делом техники. Поэтому кто говорит, что он понял это в 1990–91 году, тот лжет или себе, или нам. В этом я абсолютно убеждена».

«Разочаровавшись в советской власти полностью, я, конечно, не хотела заниматься никакой общественной деятельностью. Но до конца 5-го курса с удовольствием была редактором стенгазеты. И там много было интересного. Но в дальнейшем я пошла сама по собственной, по доброй воле работать в школу на два года. Это еще пока поступала в аспирантуру. И там меня тащили в партию. Для меня был вопрос совершенно, полностью решен тогда».

«Я не хотела ни малейшего прикосновения иметь к тогдашней советской общественной работе. Когда началась перестройка, тем более я не собиралась заниматься никакой общественной работой. Я страшно радовалась всему этому, и видела, что полно народу, тех, кого назвали “прорабы перестройки”, – <они> прекрасно взяли на свои плечи задачу объяснения людям через массовую печать, “Огонек», через “Московские новости”, через телевидение: что такое советская власть, что такое было наше прошлое. Я очень этому радовалась, и я считала, что наступил момент, наконец-то, для меня более свободного писания на любимые мною темы. И я занималась усиленно научной работой в те первые годы перестройки. И выпустила “Жизнеописание Михаила Булгакова” в 1988 году, и так далее. Первым толчком были наши танки в Вильнюсе. И я поняла просто физически, что я не могу. Я сидела, писала, работала – и я поняла, что не могу писать, пока каким-то образом на это не откликнусь. Я позвонила нескольким друзьям, сказала: “Я хочу написать письмо от нас, вы подпишете?” Сережа Аверинцев, Сергей Георгиевич Бочаров сказали: “Да-да, давай, пиши, мы это подпишем”. Я написала тогда. Это был мой первый общественный акт, январь 1991 года. А дальше вдруг я с ужасом увидела, что многое как-то изменилось. И люди как бы готовятся снова к диктатуре, сдать страну диктатуре. Причем интеллигенция как раз. Ну, что же делать, вот вроде оттепель очередная, ну, не получилось. Вот такие были настроения, не знаю, помнят ли их люди, но я их прекрасно помню. Тогда я тоже решила написать статью на тему, что если мы сейчас сдадим, в этих условиях, это совсем другое дело, чем при советской власти. При советской власти мы могли сказать своим детям: “Мы ничего не могли сделать”. Сейчас мы можем сделать. Мы можем свободу удержать и продолжать ее дальше завоевывать. Вот это была моя вторая общественная акция. А дальше Белый дом, эта ночь с 20 на 21, известная и памятная всем, по крайней мере, кто там был. И следующее потрясающее, потрясшее меня обстоятельство, когда я увидела, что интеллигенция вместо того, чтобы объединиться с президентом России, который сдернул скатерть со стола сразу, вместе со Сталиным, Лениным впридачу, и с Октябрем, – я увидела жуткую оппозицию Ельцину, который ничем не заслужил тогда, и не желание продолжать укреплять свободу, а какую-то непонятную, непонятно на чем основанную борьбу. На каких-то амбициях, видимо. Стали доказывать, что у Белого дома – это был театр вообще, представление. Я говорю: “Ну, правильно, когда занавес опустился, можно уже считать, что это был театр, что это было представление”. И силою вещей я была вынуждена, я почувствовала моральную вынужденность заняться этим».