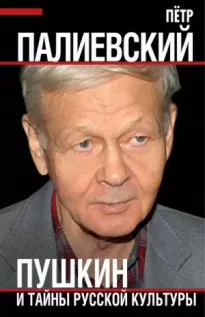

Пушкин и тайны русской культуры

- Автор: Сергей Куняев

- Жанр: Литературоведение / Культурология

- Дата выхода: 2022

Читать книгу "Пушкин и тайны русской культуры"

По дороге в Германию И. Киреевский останавливается в Петербурге и пишет домой: «На Литературную газету подпишитесь непременно, милый друг папенька; это будет газета достоинства Европейского; большая часть статей в ней будет писана Пушкиным, который открыл средство в критике, в простом извещении об книге, быть таким же необыкновенным, таким же поэтом, как в стихах. В его извещении об исповеди Амстердамского палача вы найдете, как говорит Жуковский, и ум, и приличие, и поэзию вместе» (15 янв. 1830 г.).

Предвкушая встречу с Шеллингом и Гегелем (который весьма высоко его оценил), Киреевский, разумеется, не видит английских адресов этой манеры, хотя непроизвольно (словами Жуковского) отмечает особенность Пушкина («все вместе»). Оценить ее трудно в нашей традиции и по нынешний день, так как радикально новаторское поведение Пушкина в критике, печатавшего ее в «Современнике» без всяких зачинов, концов, в несколько строк и даже без заглавия или подписи, как суждение и только, с которым читатель волен посчитаться или пропустить, остается и теперь недосягаемой мечтой (см. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Послесловие к «Долине Ажитугай» Казы-Гирея и др.).

Однако можно заметить, что невидимо для безразличных современников английская ориентация Пушкина растет. Смерть обрывает ее едва ли не на высшей точке. Это не значит, как обычно, его перекрещивания в иную эстетическую веру; но движение навстречу, с тем чтобы понять и усвоить, становится наиболее сильным. Он переводит, стилизует под переводы, выдает за английские свои сочинения, перекладывает стихами пуритан – движется все дальше, вплоть до «отца нашего Шекспира», этого символа равнодушного опыта перед лицом человека, – стараясь, видимо, понять, уловить и преодолеть самый принцип этого миросозерцания, неисправимо трагического в своей основе. Очевидно его желание заглянуть дальше этой правды и найти где-то спрятанное за ней основание своей (и без доказательств для него бесспорной).

Но на этом он и останавливается. Если про другие национальные стихии можно сказать, что Пушкиным найдено для них дружественное взаимопонимание – для французской, итальянской, испанской, немецкой (тут и без него многое сделали), древнегреческой, библейской, арабской, не говоря уже о семейном общежитии славян, – то общение с английским началом выглядит как незаконченная встреча. В одной мелкой заметке Пушкин говорит: «Гете имел большое влияние на Байрона. Фауст тревожил воображение Чильд-Гарольда. Два раза Байрон пытался бороться с великаном романтической поэзии – и остался хром, как Иаков» (VII, 518).

Тут можно бы увидеть тень отношений Пушкина и Шекспира, если бы не существенная разница: Пушкин ни с кем байронически не боролся, и самый принцип его общения не предполагал жестоковыйной идеи возобладать. Шло внимательное сближение, готовое немедленно научиться и перенять, попытка обнять в общей правде. Отношение к Шекспиру осталось поэтому открытой проблемой, перешедшей от него в русскую литературу.

Так вкратце выглядели внешние моменты отсчета, если не сами по себе, то во всяком случае как они представлялись русской художественной идее, ищущей новой мировой дороги. Повторять их было бесполезно, тем более что каждая успела достаточно обнаружить и свою обратную сторону. Французская – формальность, регламент, заботу «о наружных формах слова» (VII, 310); немецкая – отвлеченность и планомерный произвол; английская, деловая – эмпиризм и партикулярность, что обошлось англо-саксонской культуре в отсутствие собственной музыки (классической, конечно).

В то же время, чтобы сдвинуться, хотя бы и ориентируясь по другим, нужно было опереться на что-то свое.

Набрасывая еще в 1822 году первый вариант так и не оконченной им общей статьи о русской литературе, Пушкин записал (по обыкновению сравниваясь с французской); «Не решу, какой словесности отдать предпочтение, но есть у нас свой язык; смелее! – обычаи, история, песни, сказки – и проч.» (VII, 533). Как всегда, он незаметно точен: перечислены источники, по каждому из которых он выскажется потом подробно.

Язык. Это самое бесспорное. О нем писал еще Ломоносов. Пушкин добавляет: «Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты; величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей» (VII, 27).

Правда, это всего лишь, как точно сказано, «материал», и далеко не законченный в формировании. Но оно и лучше, потому что оставляет свободу действий, а направления работы ясны: 1) нужно довести его, как уже упоминалось, до «языка мыслей», так как «ученость, политика и философия по-русски еще не изъяснялись» (VIII, 31); 2) одновременно развить его самобытность и живость: «Я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность» (X, 76). Обе задачи встречно совпадают.

Пушкин чувствует здесь наибольшую уверенность, укрепленный сознательной деятельностью вокруг и борьбой, которая, как он видит, в конечном счете уравновешивается в верном направлении. Например, если «славяноросская» тяжеловесность Ломоносова начинает сообщать языку явную косность, – является Карамзин, который избавляет его «от чуждого ига» («возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова»; VII, 278); угрозе европейской безличности, если она начинает проявляться в деятельности реформистов, спокойно противостоит Крылов; есть в этих столкновениях свое место и у «шишковистов» – «между коими также были люди с дарованиями» (VII, 309).

Не случайно именно после «языка» стоит «смелее!». Он единственный убедительный гарант. Зато все остальное в тумане.

Обычаи. Они ничем не закреплены, самого разного происхождения и часто противоположны. Устойчиво объединяющей их идеи нет, они никем, за исключением дивящихся при случае иностранцев, не собраны, не описаны, идут пестрым самотеком. Никто не знает, да как будто и не заботится, что составляет оригинальную физиономию народа, к которому он принадлежит. Пушкин пробует определять ее так: «Некто справедливо заметил, что простодушие (naivetebonhomie) есть врожденное свойство французского народа; напротив того, отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться» (VII, 32). В другом случае Пушкин говорит, что «греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер» (VIII, 126; это будущая идея славянофилов); раза два еще о «недоброжелательстве» как «черте наших нравов» – «в народе выражается она насмешливостью, в высшем кругу невниманием и холодностью» (VI, 567); есть по стихам ряд односложных противопоставлений, за которыми угадываются какие-то постоянные мотивы, хотя и они могут быть высказаны в момент запальчивости и быть оскорбительными для других, например, «кичливый лях иль верный росс» (ср. мнение Екатерины, что основная черта русского народа «послушание», не раз потом подчеркивавшееся «терпение») или «суровый славянин, я слез не проливал, но понимаю их» – в отличие от Овидия («златой Италии роскошный гражданин») и т. п.

Все это, может быть, местами и справедливо, но не более чем признаки того целого, которое где-то скрыто, и лишний раз заставляет припомнить последующее тютчевское «умом Россию не понять».

История. Только что она была открыта: «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка – Коломбом» (VIII, 67), но существование ее подвергается сомнению (Чаадаев). Неизвестно, есть ли в ней что-нибудь самостоятельное или только судорожные стремления догнать, повторить других. Правда, позиция Пушкина недвусмысленна. Чаадаева (в этом) он отклоняет («решительно не могу с Вами согласиться»; X, 867) и заходит даже так далеко, что призывает найти новую теорию для объяснения русской истории. «Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада» (VII, 147).

Некоторые его идеи развивают принцип, на каком вообще можно было бы писать историю, избегая сразу теоретического догматизма и описательства.

«Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном, и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидетьслучая – мощного, мгновенного орудия провидения» (VII, 147).

Но недаром все это остается неопубликованным, черновым, как неотправленным – и письмо Чаадаеву. Атмосфера времени этих идей не признает; если они и высказываются, их просто не слышат. «Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим» (VII, 196). Пушкин повторяет это везде – в статьях, письмах, даже в повестях, – в одних и тех же выражениях обличая «слабоумное изумление перед своим веком» (VII, 360); очевидно, безрезультатно.

К тому же речь идет не о том, чтобы понять историю как предмет. Для литературы это еще очень мало. Такие произведения есть, например, у Загоскина («Юрий Милославский», «Рославлев»), и Пушкин их, конечно, приветствует; иногда с преувеличенным восторгом, как «Марфу Посадницу» М. П. Погодина. Но для литературы, национального стиля, художественной идеи необходимо сгущение истории в идеальную переживаемую мысль – в предание."Разнообразные заветные преданья», «преданья милого семейства», «преданья старины глубокой»…

Этого никому, кроме Пушкина, еще и в голову не приходит; общий уклон явно не тот.

Известно, что об этом у Пушкина успел состояться спор с самим Белинским. Напечатав в «Современнике» статью Гоголя и вынужденный потом оправдываться за ее залихватский тон, Пушкин выдумывает некоего А. Б. «из Твери» и помещает его в виде письма издателю через номер. Этот А. Б. советует Пушкину следующее: «Жалею, что Вы, говоря о «Телескопе», не упомянули о г. Белинском. Он обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостию мнений и остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, – словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного» (VII, 441).

Всю жизнь искавший для русской литературы достойного критика, Пушкин остановил свой выбор и предупредил верно. Не прошло и десяти лет, как Белинский оправдал оба предположения. Он первый и до сих пор глубже кого бы то ни было оценил значение Пушкина, и он же писал, натолкнувшись на роковое слово: «Татьяна верила преданьям простонародной старины», – что «это дивное соединение грубых вульгарных предрассудков со страстью к французским книжкам… возможно только в русской женщине» (то есть отсталой); расценил ее отказ Онегину как «тщеславие добродетелью, под которой замаскирована рабская боязнь общественного мнения» (VII, 498), не понял «Капитанской дочки» («ничтожный бесцветный характер героя повести и его возлюбленной Марьи Ивановны», VII, 577) и вообще «Повестей Белкина», заявив, что они были «ниже своего времени» (VII, 577) – того самого «своего века»; что в них «преобладает пафос помещичьего принципа» (там же), а разбирая «Езерского», раздражился: как мог Пушкин, смеясь над стариной («этот намек на местничество, составлявшее point d'honneur нашей боярщины, блещет истинно вольтеровским остроумием…», VII, 537), тут же посмеяться и над ее противниками?

Но извините: статься может,

Читатель, вам я досадил;

Ваш ум дух века просветил…

Кто б ни был ваш родоначальник,

Мстислав, князь Курбский, иль Ермак,

Или Митюшка целовальник, —

Вам все равно. Конечно так:

Вы презираете отцами,

Их славой, честию, правами —

Великодушно и умно.

Вы отреклись от них давно

Прямого просвещенья ради…